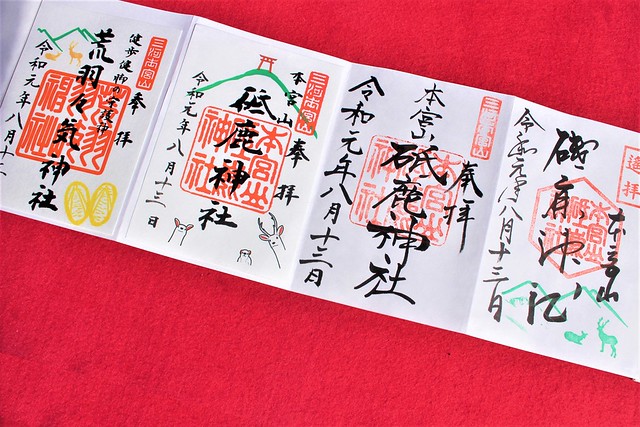

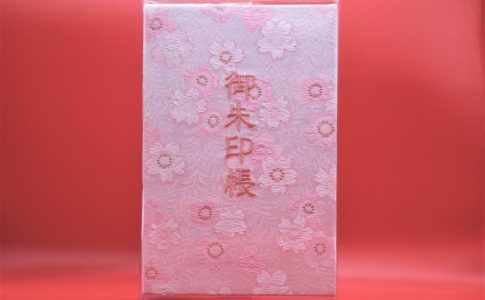

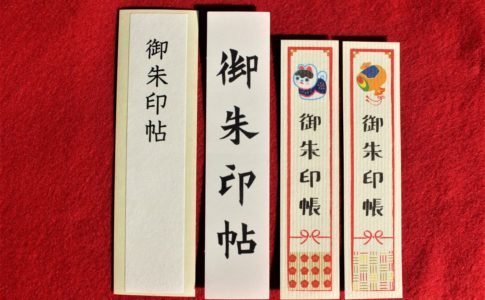

御朱印の頂き方や楽しみ方を解説する初心者の為の御朱印ガイドです。

御朱印のお代はお釣りが無いようにっと・・・。あ、小銭がない・・・涙

オススメなのは普段から「小銭入れ」を準備して、小銭をためておくこと。神社仏閣を訪れる時は、御朱印に限らずお賽銭、おみじくなどにも大活躍するよ。

御朱印めぐりで「小銭入れ」が必要な理由

御朱印を頂く際は、“お釣りが出ないように準備しておく”のがマナーです。御朱印は「お金を支払って購入する商品」とは意味合いが違うからです。

特に注意したいのは「お気持ちで」形式の小銭切れ・・。「お気持ちで」形式の場合は、原則、出したお金が代金です。お札を出してお釣りを要求するのは、ちょっとスマートではないですね・・(汗)

例えば、お参りの際にお賽銭を入れて、お釣りを要求する人はいませんよね・・。

また、お年玉袋に1万円札を入れて、「あ、(お年玉の)金額は5000円だからね。5000円のお釣り頂戴」っていうのも微妙です・・。そんな大人がいたら嫌ですよね・・・笑

渡す側は前もってお店や銀行に行くなりして、1000円札・5000円札を準備しておくはずです。

御朱印は商品ではないので、「いくら」「値段」「買う」という言葉も使われません。

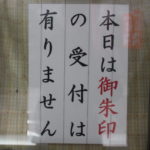

300円の御朱印に対して、高額紙幣を出す人が多いのか最近では

「御朱印は寄付と同様の意味合いなので、お釣りが出ないようにご準備ください」

「5000円、10000円札での支払いはご遠慮ください」

と書かれた張り紙があり、注意喚起もされています。

マナー関連記事

女性にオススメのがま口

御朱印めぐりするなら、小銭入れがあるととっても便利。

手のひらサイズのがま口財布

コチラの記事で紹介した御朱印ポーチと同じペンギン柄です!(めっちゃお気に入り)

「お賽銭用」となっていますが、実際に小銭を入れてみたところ10円玉・100円玉それぞれ約30枚(ほぼ同じ大きさ)は入りました。

10円×30枚=300円

100円×30枚=3000円

どれだけ参拝するかにもよりますが、1日分の小銭なら充分確保できそうですね。

標準サイズ

お寺めぐりの相棒にピッタリ!

大仏デザインのがま口。これはお寺に参拝する際にピッタリですね。

一石二鳥の一品

御朱印帳バンドの役目を果たしちゃうがま口。御朱印を頂くとわかりますが、御朱印帳を取り出すだけでお金の準備も出来るというのはかなり助かる!

取り出す必要なし

ヒモがついているのでカバンに取り付けることも可能。

日本人なら柴犬!

口金を開けるとさらに小さな口金が。

女性に人気の利休梅

お茶の達人、千利休が愛用したという梅模様。控えめな美しさと気品という意味があるとか。

大きめサイズ

京都の染め屋オリジナル

大きめのがま口。手水舎など参拝に必須のハンカチなども入れられるタイプ

男性用のがま口

男女兼用のがま口

かっこいいタイプの和柄もあります

ポケットに収まるサイズ

和柄ではないですが、仕事シーンでも出使えそうですね。お札・カード類も入ります。

人気の”ポーター”のコインケース

カード、鍵も入れられるタイプ。このデザインなら普段遣いもできそう。

大きく開いて取りやすいタイプ

BOX型なので中身が見えやすく取り出しやすいタイプですね。

まとめ

書置きの御朱印、どんな風に整理する?

関連おすすめ記事

[…] […]

[…] 御朱印マナー ■御朱印・御朱印帳の金額っていくら? ■あると便利!御朱印めぐりで役立つ「がま口」「コインケース」 […]