御朱印の頂き方や楽しみ方を解説する初心者の為の御朱印ガイドです。

目次

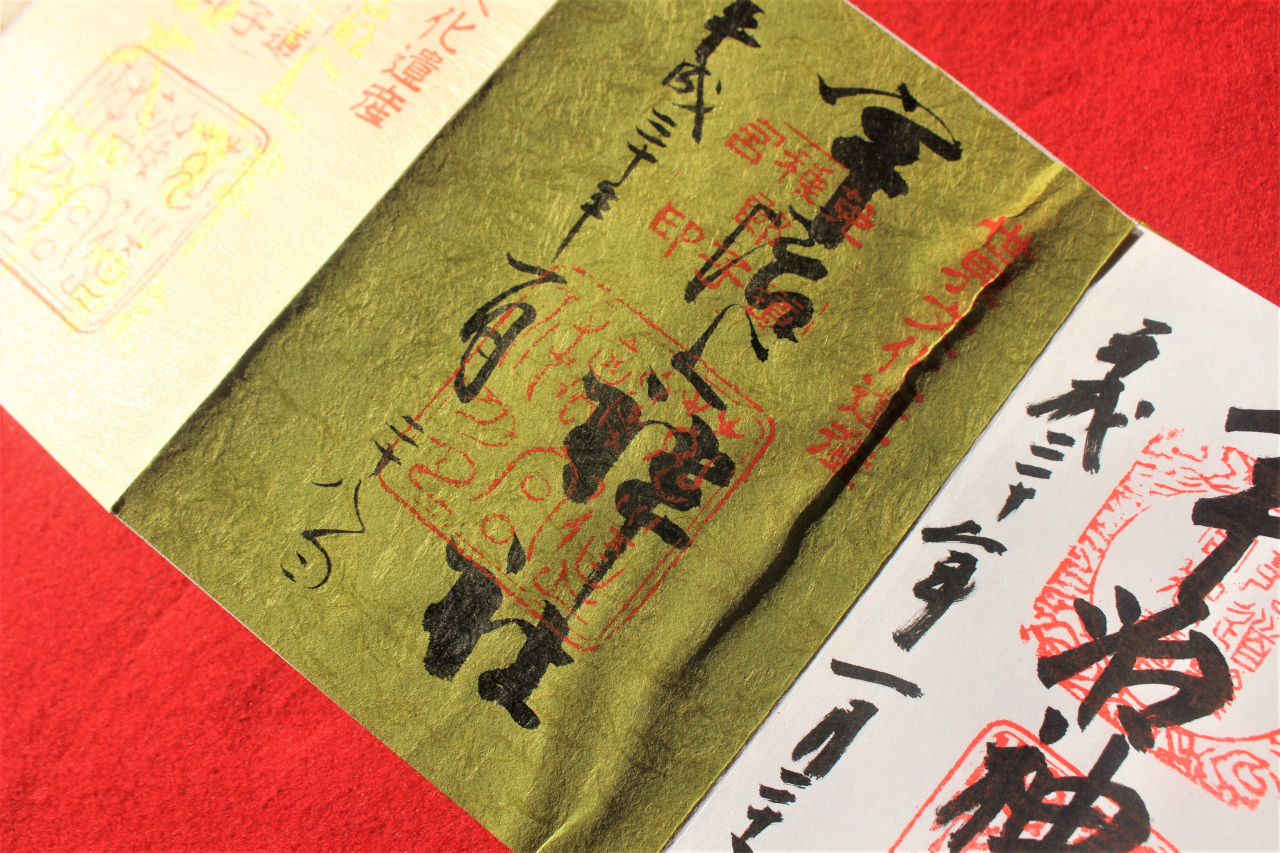

書き置きの御朱印とは?

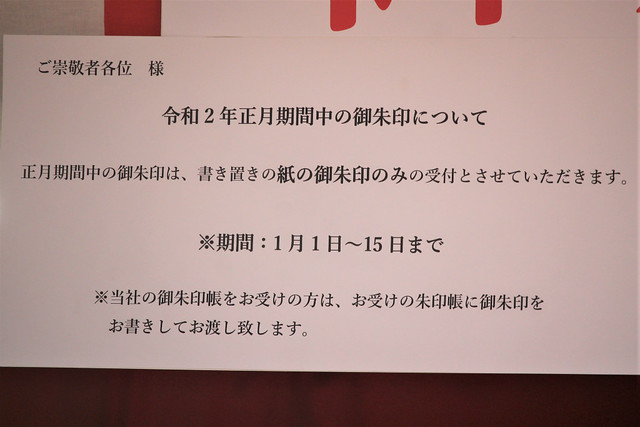

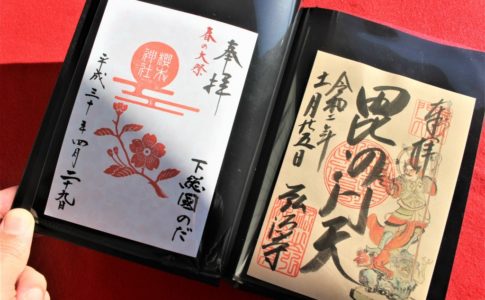

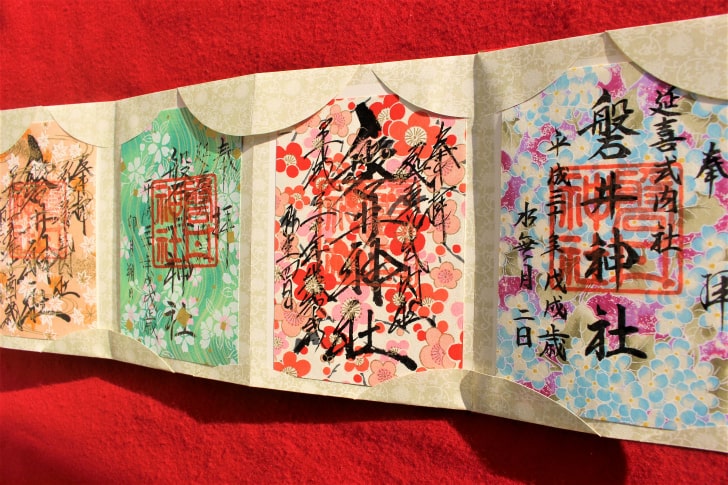

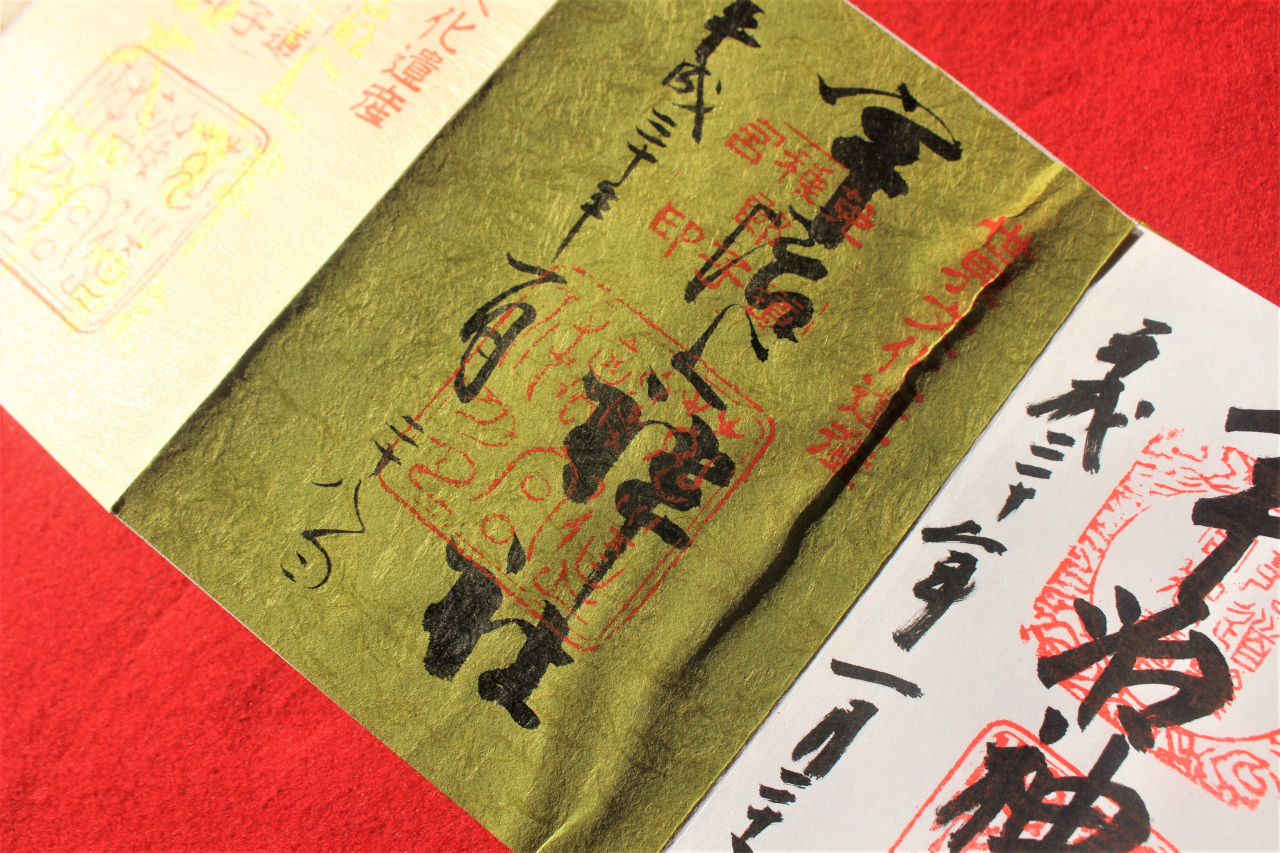

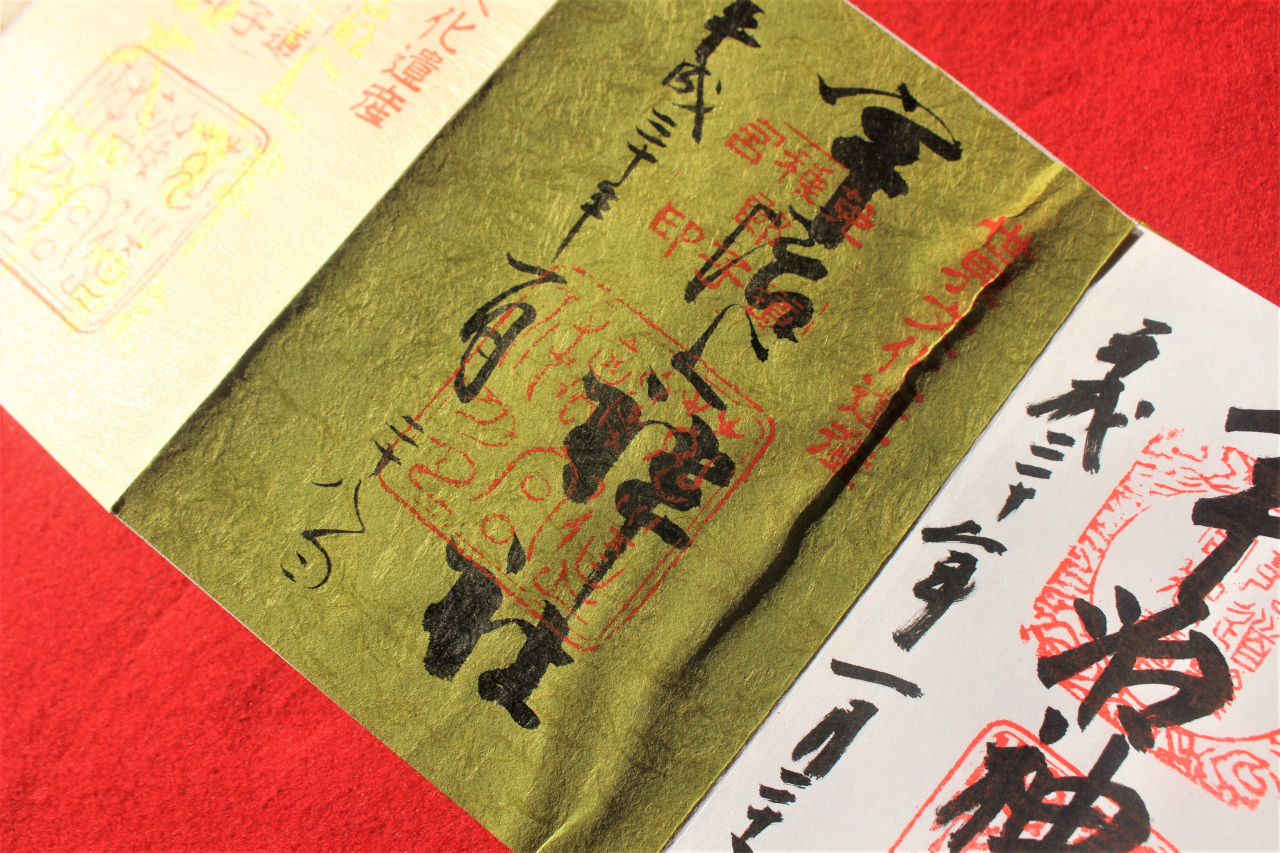

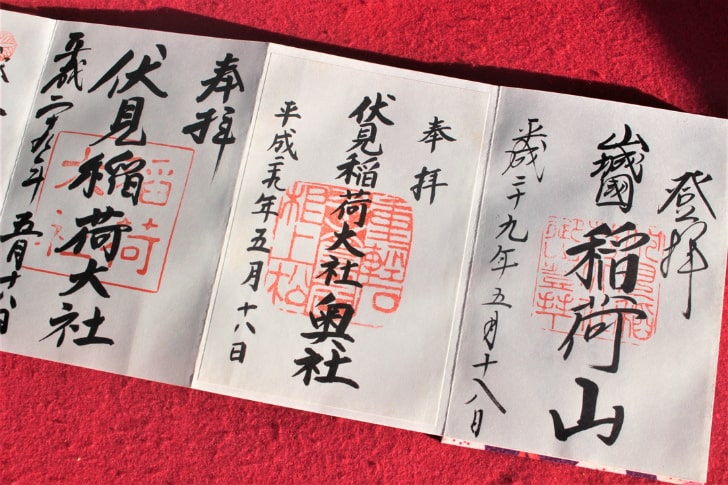

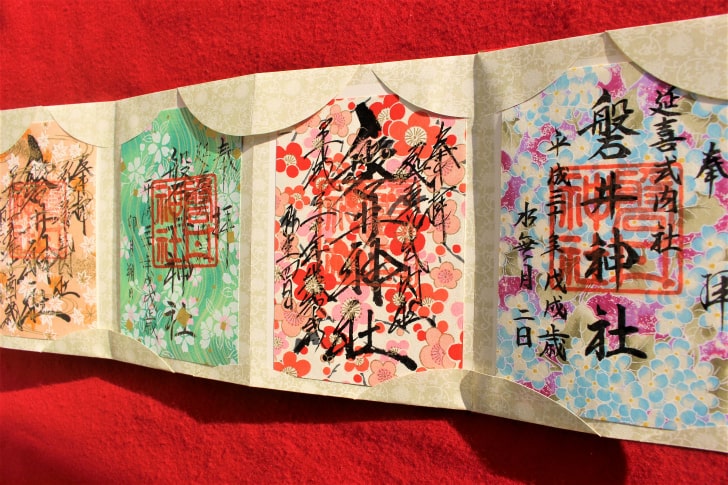

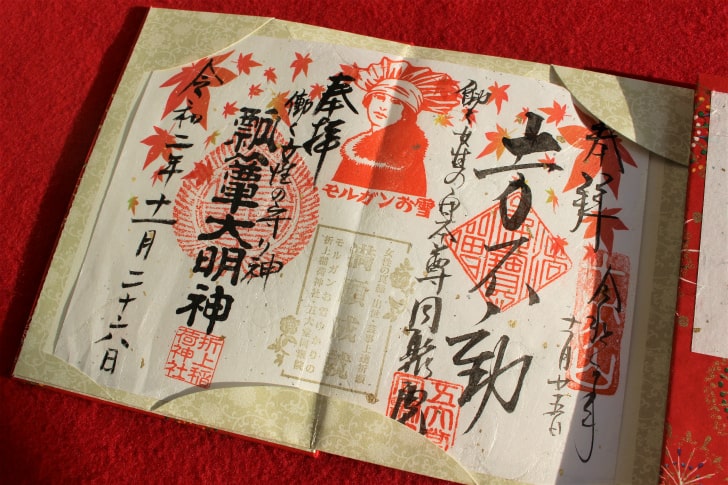

書き置きの御朱印とは、あらかじめ御朱印が書かれた状態の和紙のこと。

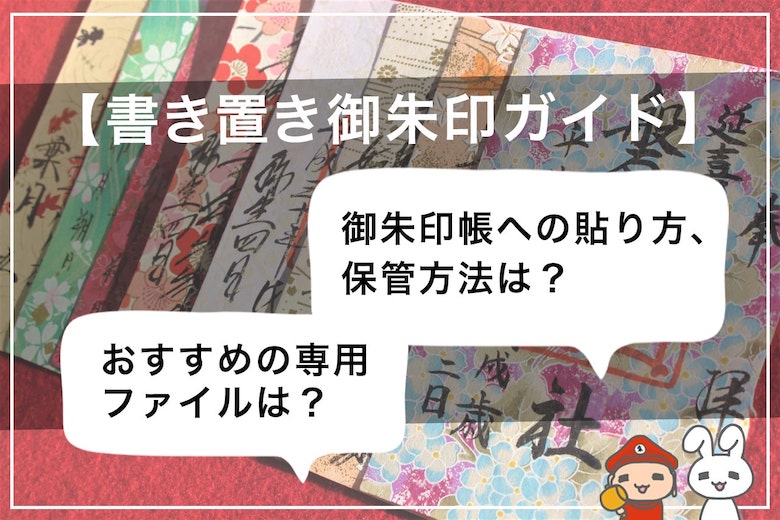

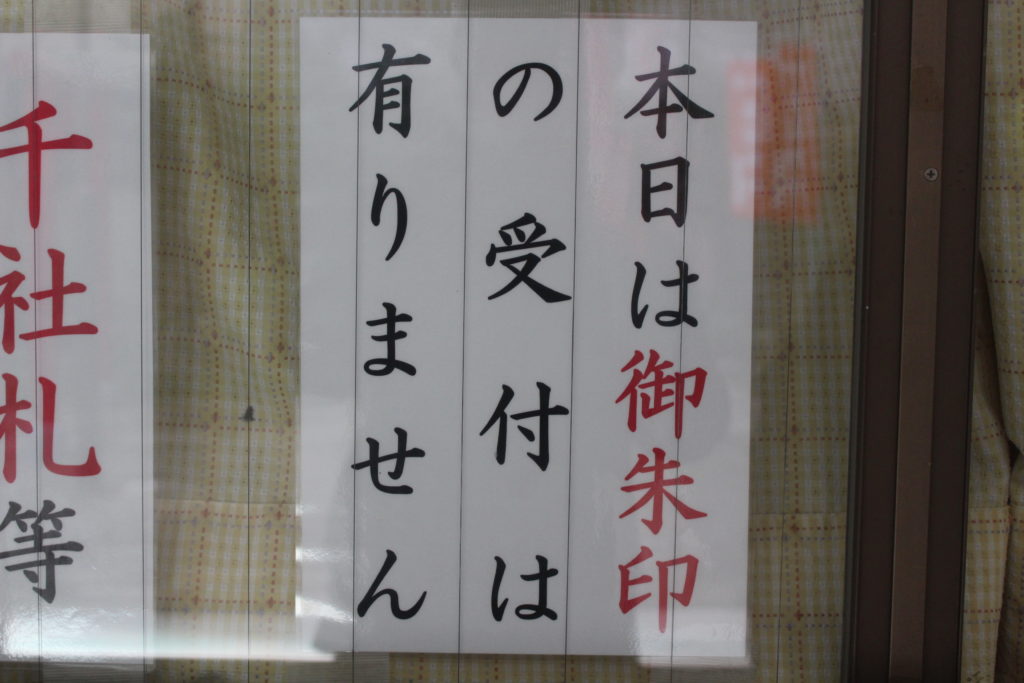

御朱印の書き手さんが不在のケースや、初詣期間や神事・仏事などで多忙な場合などは、書き置きの御朱印のみになることが多いです。また、御朱印帳を忘れてしまった時にも「書き置きの御朱印」を頂けます(寺社によって無いケースもあり)。

逆に御朱印帳に直接書いていただける御朱印のことを、一般的には「直書きの御朱印」といいます。

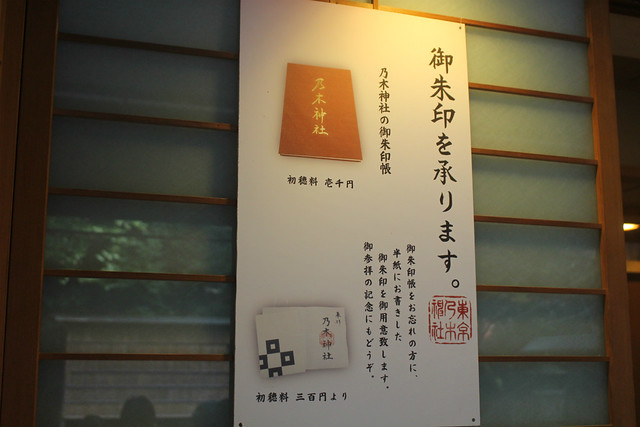

書き置き御朱印のもらい方

書置きの御朱印を頂く場合は、授与所や納経所で「書き置きの御朱印を頂けますか?(半紙の御朱印はありますか?)」と聞けば一発で伝わります。

| 御朱印代 | 一言メモ |

| 300円 | 2019年頃までは主流。御朱印ブームによる人手不足などの理由で、300円→500円になった所も増加。 |

| 500円 | 現時点(2023年)で最も一般的な金額。 |

| 600~1000円 | 御朱印帳の両面(2ページ)で頂ける御朱印の場合。1ページ300~500円×2=600円~1000円 |

| お気持ち(志納)形式 | 「金額はお気持ちで(御志納)」というケース。

一般的な相場である「300円」、「500円」で問題ない。もちろん、実際にいくらお支払するかは「あなたのお気持ち次第」 |

書置き御朱印の金額(神社では初穂料/お寺では志納料など)は、直書き御朱印と同じ場合がほとんどです。片面の場合は300~500円、見開きの場合は1,000円のケースが多いです。

ちなみに転売対策などの諸事情で「書き置きの御朱印」を授与していない寺社もあります。なるべく御朱印帳は忘れないようにしましょう。

寺社側にも「書き置き」になる事情がある

ただし、意識したいのは神社仏閣はあくまでも信仰ありきの場所で、祈願・祈祷、祭事や法事が優先されるということ。そして神社仏閣は「お店」ではなく、御朱印も「商品」ではないということです。御朱印は「お金を払えば確実に頂ける」というものではありませんし、直書きが当たり前でもありません。確実に御朱印帳に書いて頂きたいなら前もって神社仏閣にご連絡、確認をすることです。

書置き御朱印の保管方法は主に2種類

実際に「書き置きの御朱印」を頂いたら、どのように保管すれば良いのでしょうか?主に2つの保管方法があります。

- 御朱印専用のファイル(アルバム)に保管

- 御朱印帳に貼って保管

上記2つのどちらが良いかは、御朱印を頂いている目的や好みによっても違いますね。

| メリット | デメリット | |

| 御朱印専用のファイル(アルバム) | ・御朱印を折ったり、切らずに保存できる ・糊付け作業が不要 ・キレイに保存できる |

・御朱印帳以外に別途、費用がかかる ・直書き御朱印とは別保存になり、時系列には並べられない |

| 御朱印帳に貼る | ・参拝した日付順に御朱印を並べられる | ・御朱印を切る、糊付け、貼る作業が大変 ・御朱印帳が膨らむ ・御朱印帳が書置き御朱印で埋まってしまうことも・・ |

少し前までは書置き御朱印の保管方法といえば「御朱印帳に貼ること」でしたが、昨今は書置き御朱印が増えていることもあり「せっかく御朱印帳を新調しても直接書いて頂けたページが殆どなかった」というケースも有り得ます。

そこで、近年人気を集めているのが「書置き御朱印専用のファイルへの保管」という選択肢です。

「参拝した日付順に御朱印を並べたい」のであれば御朱印帳に貼っていくのが良いでしょう(ちなみに日付順じゃないといけないという決まりはありません)。

一方、日付順を特に気にしない方「なるべく手軽にキレイに御朱印を保管したい」人は御朱印専用ファイルがオススメです。

もちろん、御朱印を切って糊付けして貼るという作業自体も楽しめる方もいると思いますし、どちらが正しいというのはないので、自分好みの保管方法を見つけてみてください。

保管法1.御朱印帳に貼る・貼り方

書き置き御朱印の多くは和紙が使われていますが、”和紙を御朱印帳に貼る”という作業は意外に大変です。厚さのある和紙なら良いのですが、薄い和紙の場合は糊付けで破れてしまったり、シワになったりしてしまいます。

- 1.大判の御朱印帳を準備する

- 2.のりを準備する

- 3.貼る順番を決める

- 4.直書きの御朱印を頂いた裏側に貼るのもおすすめ

【貼る場合1】大判の御朱印帳を準備する

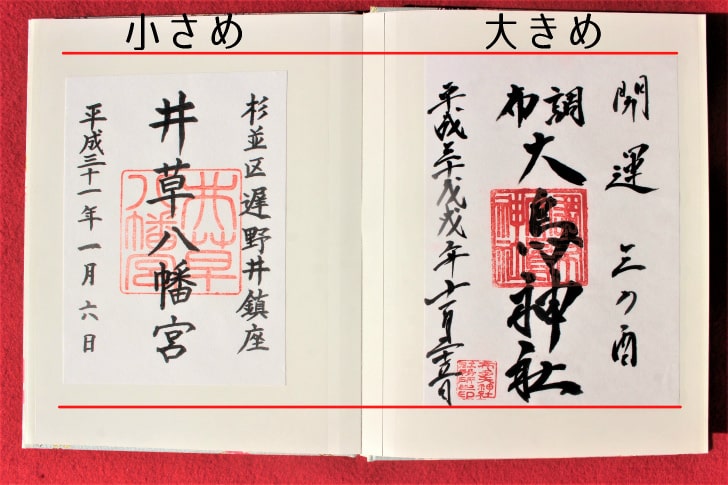

御朱印帳には大きく分けて「一般サイズ(横11cm×縦16cm)」と「大判サイズ(横12cm×縦18cm )」の2種類があります。

書置き御朱印を御朱印帳に貼って保管する場合は大判サイズ(横12cm×縦18cm )を選びましょう。

| 一般的な御朱印帳サイズは2種類あり | |

| 左)横11cm×縦16cm | 神社のオリジナル御朱印帳に多めなサイズ。気軽に持ち運ぶ際に便利。 |

| 中央)横12cm×縦18cm | 大判サイズと言われる。お寺のオリジナル御朱印帳に多めなサイズ。書き置き御朱印を貼るのに便利。 |

| 右)横13.5cm×縦18.3cm | 一般的なDVDケース |

書置き御朱印のサイズは寺社によってさまざまです。場合によっては御朱印帳をはみ出してしまうケースがあり、その場合はカットする必要があります。

大判サイズの御朱印帳であれば、約98%の御朱印(当サイト調べ)をカットせずに貼り付け可能です。見開きの御朱印も同様です。

【貼る場合2】紙に合ったのりを準備する

以下の記事で失敗例を交えながらオススメの”のり”を紹介しているのでチェックしてみてください。

【貼る場合3】どこに貼るかを決める

御朱印帳に貼る際に決められたルールなどはありませんが、参拝した順番に時系列で並べたいという方が多いようです。

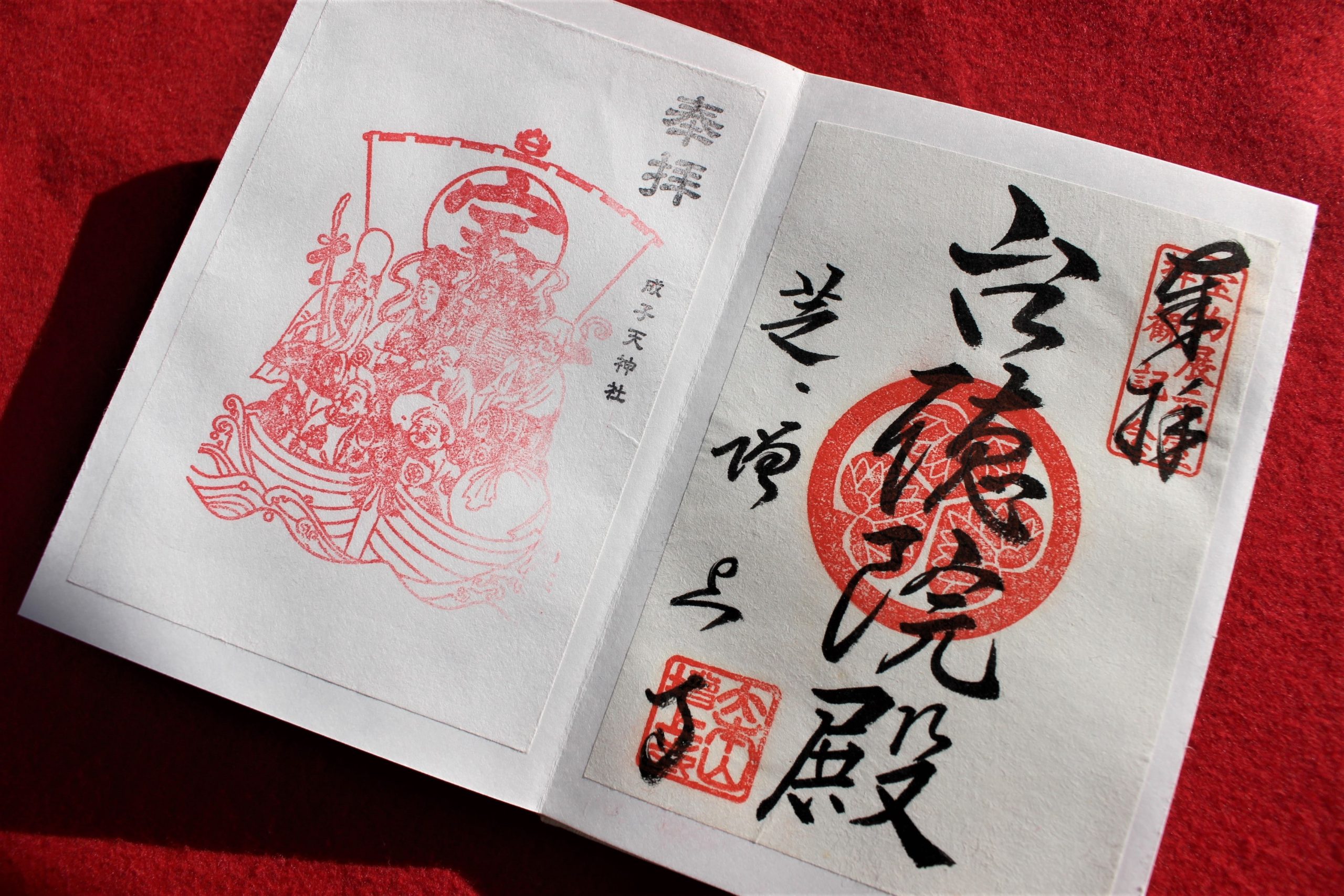

【貼る場合4】見開き御朱印は難易度高め

見開きの書置き御朱印は片面よりも難易度が高めです。

貼る前に見開き御朱印を半分に折り、御朱印帳の折り目に合わせた状態での糊付け(片面ずつ)がおすすめです。

もし「折り目を付けたくない」という場合は、見開きタイプの御朱印帳を選ぶと良いですね。

見開き御朱印帳であれば御朱印を折る必要もなく、糊付けも簡単です。

ただし見開き御朱印帳は片面の御朱印帳に比べて割高なので、「貴重な帳面を直書きの御朱印で揃えたい」という方もいらっしゃるかもしれません。その場合は、やはり片面の御朱印帳に貼るか、次に紹介する「専用のファイルに保管」を検討してみても良いかもしれません。

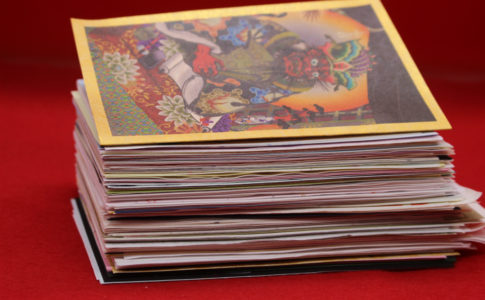

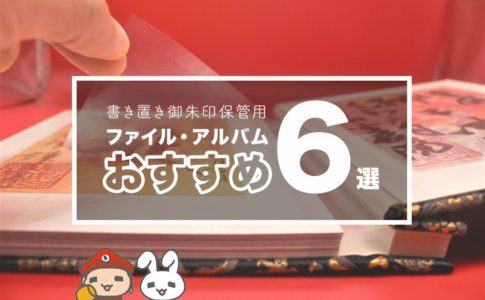

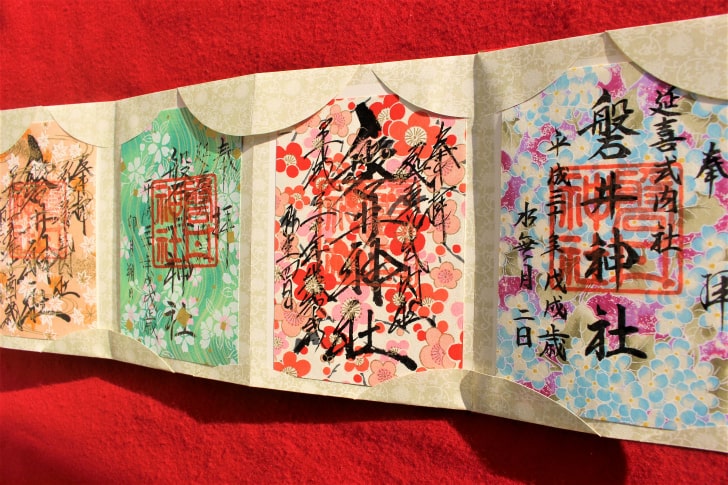

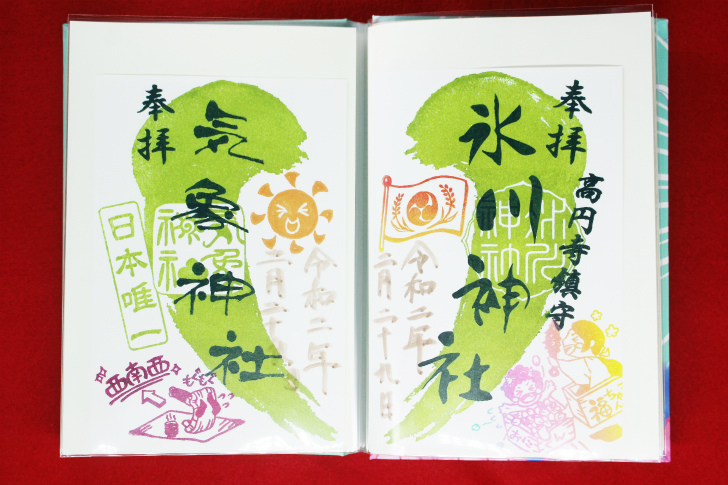

保管法2.専用のファイルに保管

「御朱印帳に貼る」方法に続いて、「書置き御朱印専用のファイルに保管する方法」についてお伝えします。近年書置き御朱印も急増していることから”書置き専用の御朱印帳”という新たな保管方法も注目されています。

書置き専用の御朱印帳には主に以下の3つの種類があります。

- クリアポケット形式

- 粘着台紙形式

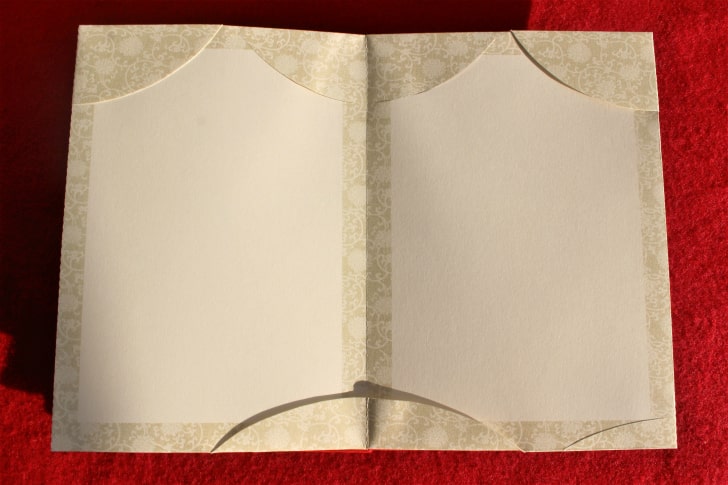

- 差し込み形式

クリアポケット式

個人的におすすめしたい書置き用御朱印帳は、『クリアポケット形式』です。その理由は、出し入れが簡単なこと、切り絵や刺繍御朱印といった立体的な御朱印も綺麗に保管できるからです。

必要なときに取り出して順番を入れ替る事も可能。御朱印を貼る手間・時間を大幅に減らせます。

| クリアポケット式のメリット・デメリット | |

| メリット |

|

| デメリット |

|

ちなみに市販のクリアファイルだと書き置き御朱印にピッタリサイズがなかなかありません。御朱印用に制作されたファイルがおすすめです。保管した時に余計な余白もなく美しいですし、大きすぎてカットしなきゃいけないといった事もありません。

アルバム式

台紙に御朱印を置いてフィルムをかぶせるという写真アルバムと同じ形式です。こちらも御朱印を切ったり、糊付けする必要なく簡単に貼り付けられます。

| アルバム式(粘着台紙式)のメリット・デメリット | |

| メリット |

|

| デメリット |

|

ただし、繊細な作りの切り絵御朱印は剥がすときに破れてしまう(やってしまいました・・涙)ことがあり、立体的な御朱印は少しボコッとしてしまうので切り絵や刺繍御朱印には不向きかも・・。

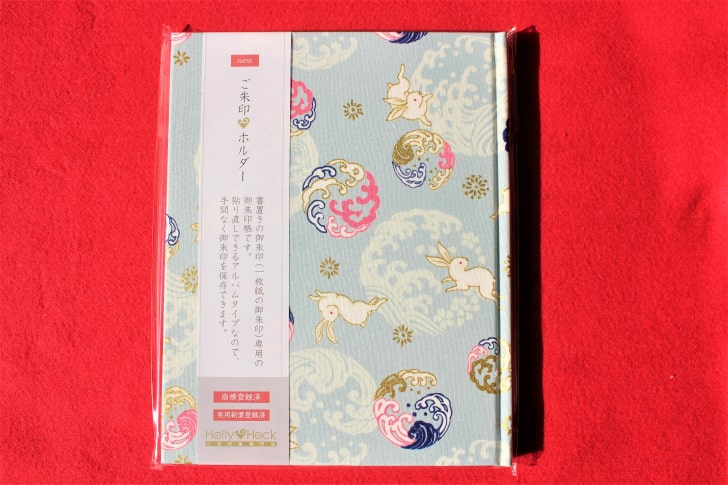

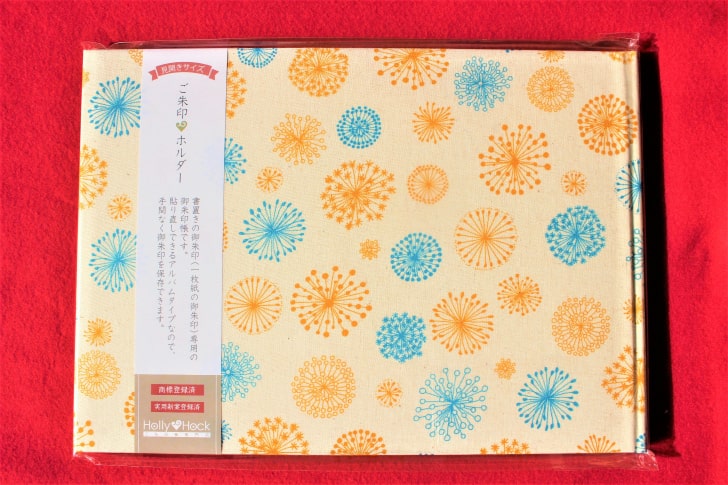

差し込み式

差し込み式タイプもあります。「はんなり着物御朱印帳」などカワイイ御朱印帳を出している谷口松雄堂の「書き置きご朱印帳」。

差し込み式タイプもあります。「はんなり着物御朱印帳」などカワイイ御朱印帳を出している谷口松雄堂の「書き置きご朱印帳」。

| アルバム式(粘着台紙式)のメリット・デメリット | |

| メリット |

|

| デメリット |

|

市販のクリアファイル

市販のクリアファイルは一時保管用として重宝します。書き置き御朱印を頂いた後にバッグに入れておくと折れたり汚れたりする可能性があります。そんな時にササッと保管できます。

また、寺社のパンフレットや拝観チケット、おみくじなども入れられるので外出時に1冊もっておくと便利なアイテムなのは間違いないですね。

飾る

例外にはなりますが、書置き御朱印はフォトフレームや額などに入れて飾ることも可能です。

「御朱印を頂いて保管して終わり」ではなく、常に神様とのご縁を感じながら日々を過ごせるのが良いですね。

切り絵や刺繍御朱印は専用ファイルがおすすめ

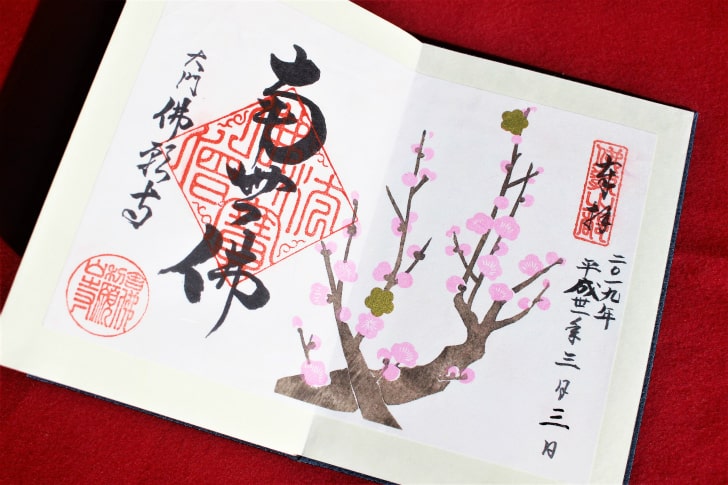

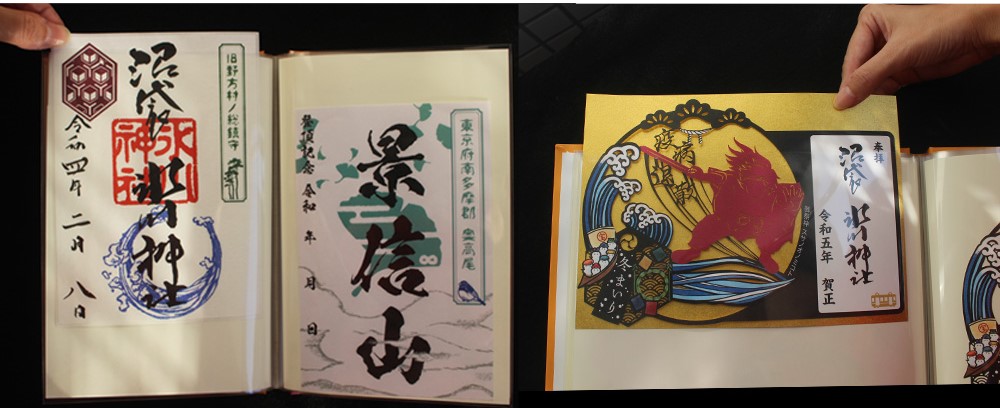

今、全国で急増している切り絵御朱印や刺繍御朱印といった立体的な御朱印。

切り絵御や刺繍御朱印に関しては「御朱印帳に貼って保管」はあまりオススメ出来ません・・。その理由は以下の3つです。

- 両面の場合折らなきゃいけない(厚めの紙なので折り目が目立つ)

- 御朱印帳がかさばる(膨らむ)

- 裏側のページに印が綺麗に押せなくなる可能性がある

実際に寺社の方からも「刺繍や切り絵御朱印が御朱印帳に貼ってあると困る・・」という声をよく聞きます。その理由は切り絵や刺繍御朱印を貼った裏側のページです。

特に厚い紙製の切り絵御朱印は、御朱印帳に貼った裏側に凹凸が出来てしまう事があり、この凸凹が原因で「ハンコが綺麗に押せない」といった問題を起こしてしまうようです。参拝者視点だとなかなか気づけませんよね。

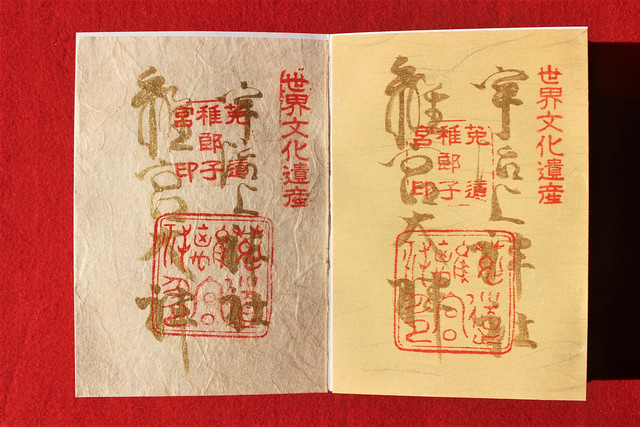

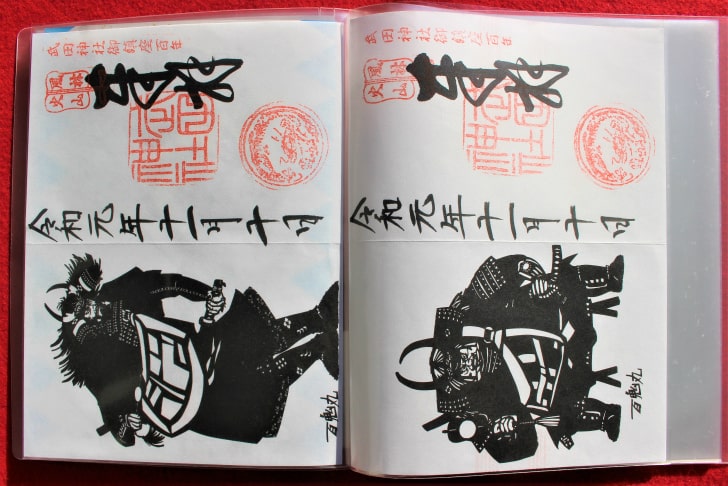

↑の写真は都内神社の宮司さんに協力して頂き、立体的な御朱印裏側に印を押してみたものです。左側の写真はページの裏側に押した印が微妙にかすれてしまっていますね。

もちろん全ての切り絵御朱印の裏側がこうなってしまう訳ではなく、

・どのように切り絵御朱印を貼っているか

・ハンコを多用する御朱印かどうか

などの条件によっても変わってきそうです。いずれにしてもせっかくの素敵な御朱印が綺麗に保管できない可能性が高いので、刺繍御朱印や切り絵御朱印は「クリアポケット式ファイルへの保管」がおすすめです。御朱印を貼る手間・時間を大幅に減らせるのも良いですね。

特に切り絵御朱印はセットになっていることもある「台紙」も一緒に保管できます。

切り絵は台紙の色が変わると印象もガラッと変わるので、お好みの色を用意して気分に合わせてコーディネートしてみるのも楽しいですね。

書き置き御朱印完全ガイド まとめ

今後も増えていきそうな書き置きの御朱印。敬遠されがちな書き置きの御朱印ですが、取り扱い方や保管法が決まると書き置き御朱印の整理も楽しくなります。