御朱印の頂き方や楽しみ方を解説する初心者の為の御朱印ガイドです。

神社とかお寺って正直、初詣の時くらいしかいかないし・・汗。どんな作法でお参りしたら良いの?

御朱印を頂く前の神様・仏様へのご挨拶は失礼のないようにしたいね!この記事で基本になるマナーを伝えるよ

目次

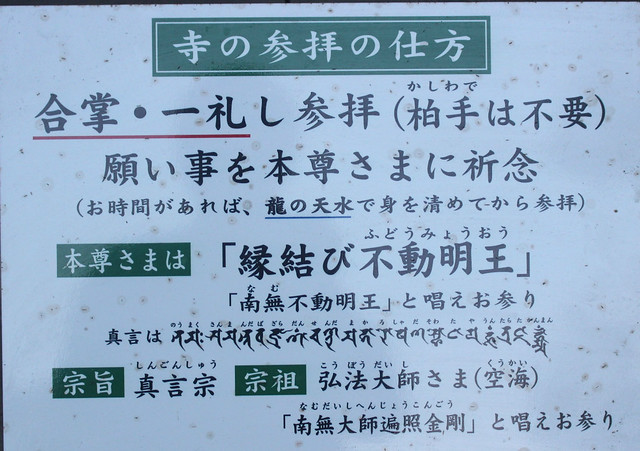

お寺での基本の参拝方法

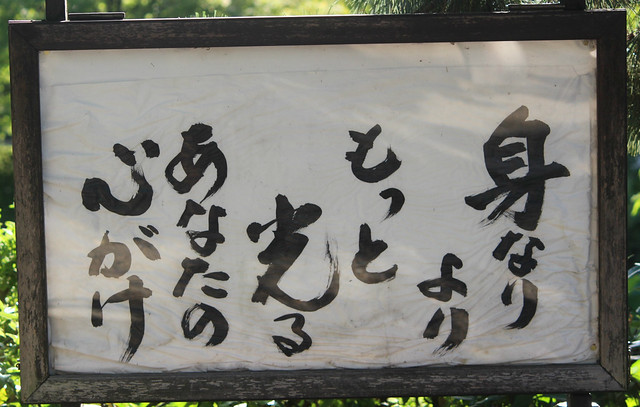

最初にお伝えしておくと、お寺の参拝方法に「この方法が正しい」という絶対的なルールはありません。宗派や、地域によっても変わります。

なので大事なのは、形よりもそこにいらっしゃる「仏様を敬う気持ち・心構え」かも知れないですね。

この記事では「ここを抑えておけばまず安心」という基本となるお参りマナーをお伝えします。

山門の前で一礼をしてくぐる

山門に敷居がある場合は踏まずにまたぎ、帽子は脱ぎましょう。

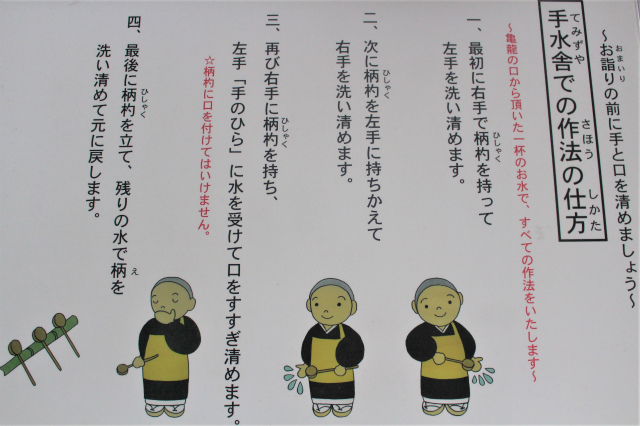

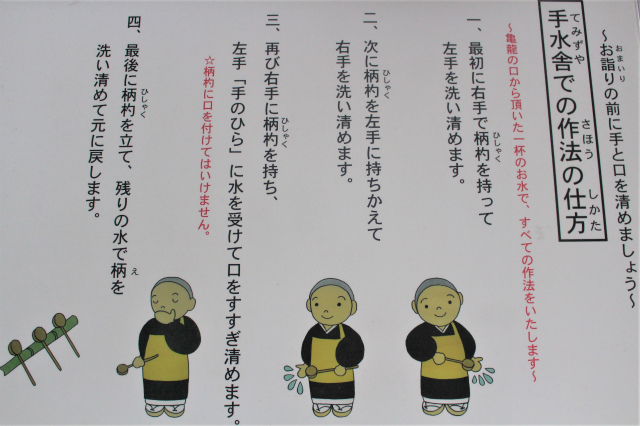

「手水舎」で手と口を清める|手の洗い方は?

昔はお寺や神社の近くにある川や海などで身を清めてから、神様・仏様に会いに行く風習がありました。それをシンプルにしたのが手水です。

手水の使い方

1.右手で柄杓(ひしゃく)に水を汲む

2.左手を洗う

3.持ち替えて右手を洗う

4.左手に水を受けて、口をすすぐ

5.再度左手を洗う

6.柄杓を立てて柄を洗う

注意

口をすすぐ際には、柄杓に直接口をつけないようにしましょう。

口をすすぐ際には、柄杓に直接口をつけないようにしましょう。

ろうそく・お線香がある場合は納めます。

ろうそく・お線香がある場合はお供えします。お線香をたいている常香炉がある場合は(ない場合もあります)、その煙で心身を清めます鰐口(わにぐち)を鳴らす。

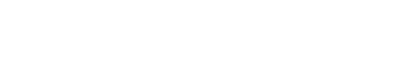

お堂の正面に吊り下げられている「鰐口(わにぐち)」がある場合は、鳴らしてお賽銭をおさめます。

お賽銭を入れるときのマナー

お寺の仏前で音をたてるのは失礼という考え方も。

お賽銭を投げずに、賽銭箱に近づけて入れるとより丁寧とされています。

お寺の仏前で音をたてるのは失礼という考え方も。

お賽銭を投げずに、賽銭箱に近づけて入れるとより丁寧とされています。

どちらにしても、眼の前には神さまがいらっしゃる訳で、乱暴に投げつけるようなお賽銭の入れ方は、控えたいですね。

リアルな人間関係でも贈り物をぶっきらぼうに投げつけられたら、あまり良い気はしないですよね・・(汗)丁重な動作は心がけたいですね^^

静かに手を合わせて合掌。

静かに手を合わせて合掌します。お寺では神社と違い柏手(手を叩く)はしません。

お寺のお堂には安置されている仏さまのご真言が書かれた看板が置いてあることが多いので、ご真言を唱えたり、般若心経などを読経するのもオススメです。

ご真言

仏ごとに定められている仏さまを称える言葉(サンスクリット語)

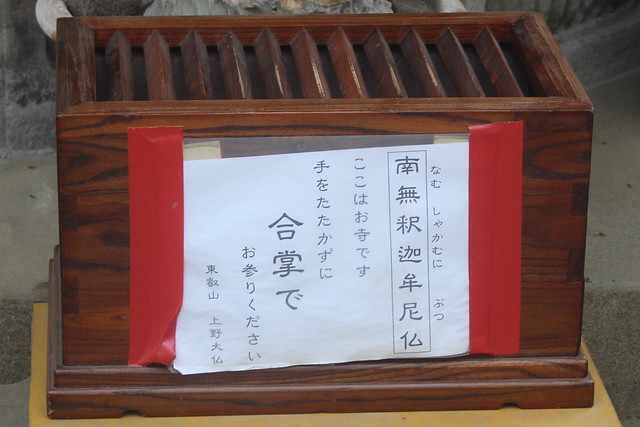

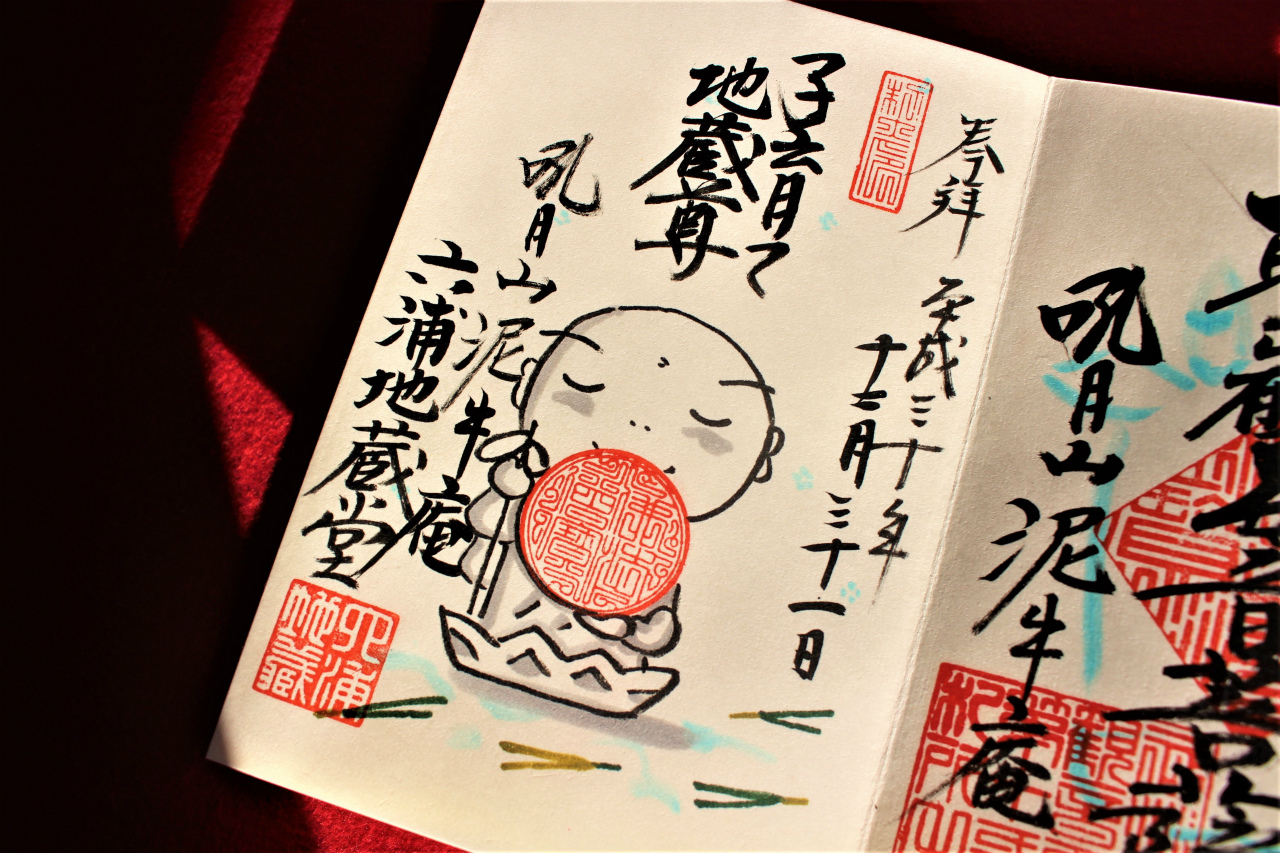

納経所・寺務所で御朱印を頂く

お参りを済ませたら、御朱印を頂きましょう!

注意

御朱印は参拝した証明です。原則、参拝した後にいただきます。混雑対策などで「参拝前に御朱印を預けてください」という指示がある時以外は、それに従えばオーケーです。

御朱印は参拝した証明です。原則、参拝した後にいただきます。混雑対策などで「参拝前に御朱印を預けてください」という指示がある時以外は、それに従えばオーケーです。

お寺の場合は納経所、寺務所で頂くケースが多いですね。

拝観料を納めるお寺では、拝観受付になることも。

「納経所」という看板が出ているケースが多いので探しましょう。

合掌一礼

まとめ

書置きの御朱印、どんな風に整理する?

関連おすすめ記事