御朱印の頂き方や楽しみ方を解説する初心者の為の御朱印ガイド管理人です。

目次

御朱印の頂き方は?頂くための7ステップ

- 御朱印をもらう為の御朱印帳を準備する

- 「神社」「お寺」に参拝する

- 「御朱印所(授与所・納経所)」に御朱印をもらいに行く。

- 御朱印をお願いしますと伝える

- 静かに待つ

- 両手で受け取ってお礼を伝える

- 御朱印代を支払う

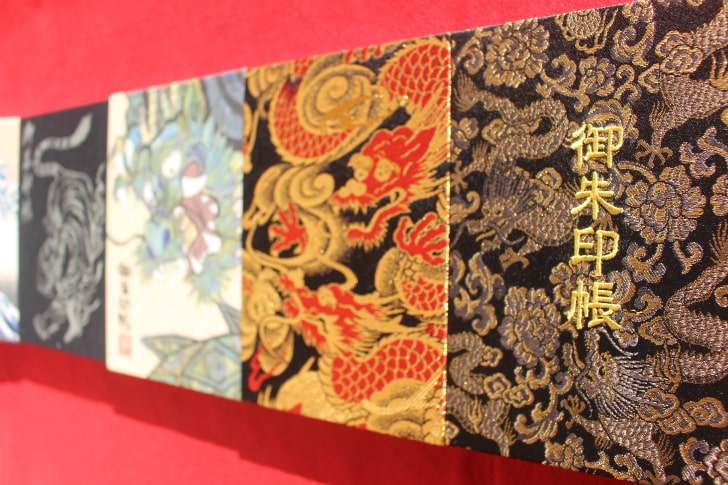

御朱印を頂く為の御朱印帳を準備する

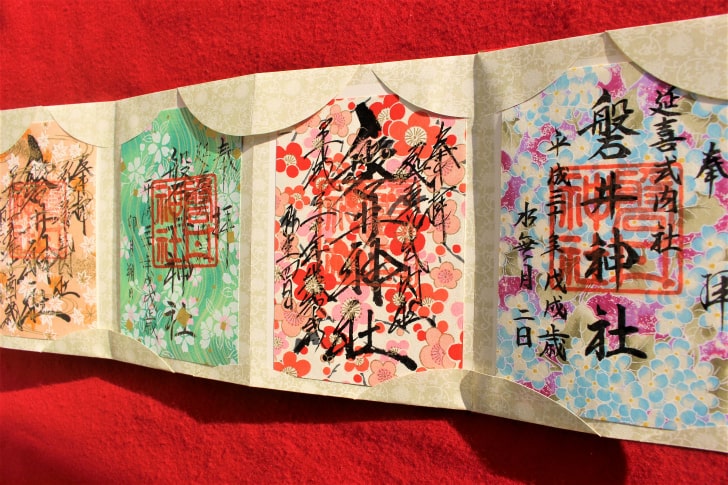

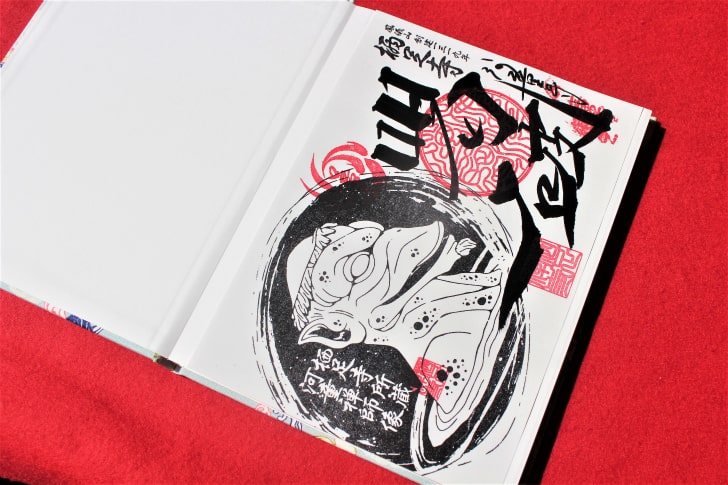

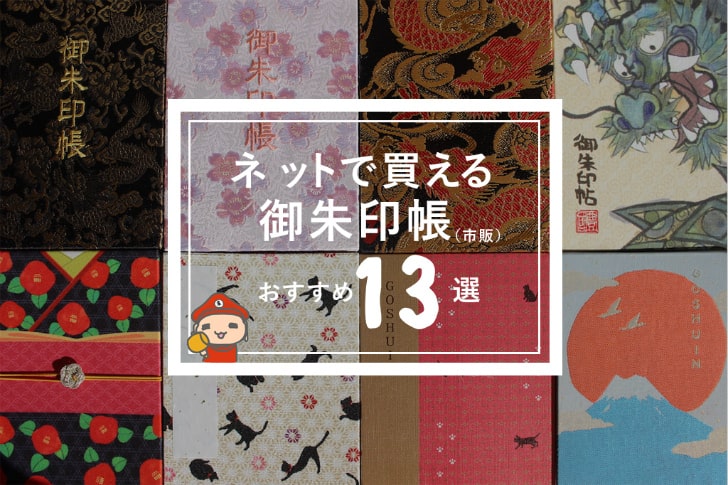

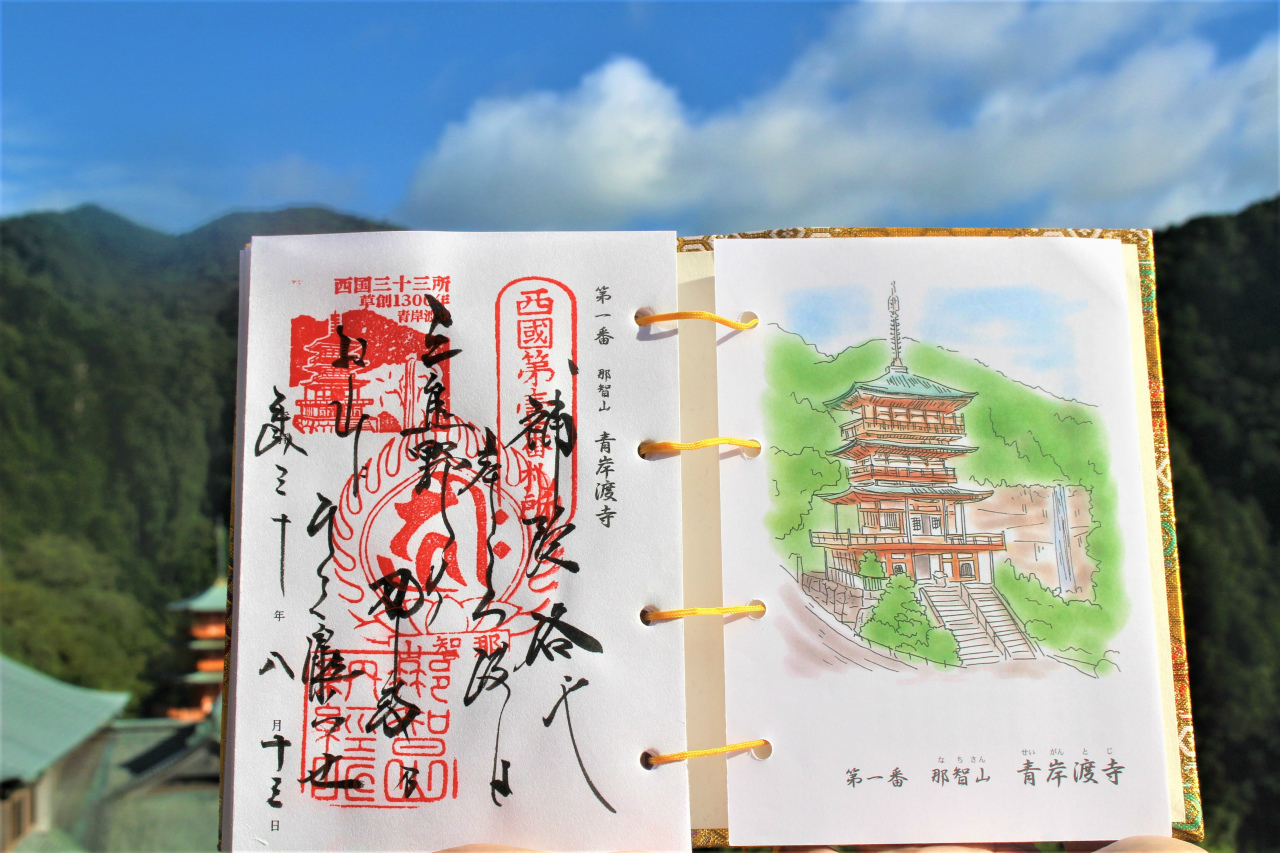

御朱印を頂くには御朱印専用の帳面である「御朱印帳(納経帳とも言う)」を準備することが最初のステップです。

というのも、御朱印は御朱印帳以外のものには頂けません。記念スタンプと同じような感覚でノートや白紙の紙に頂こうとする方もいるようですが、残念ながらほぼ間違いなく注意されます。まずは「御朱印帳」を準備しましょう。

御朱印帳は主に以下の4つの場所から入手可能です。

| 御朱印帳を入手できる場所 | |

| 1.ネット通販 | Amazon、楽天、Yahoo!ショッピングといった大手サイト、御朱印帳制作会社のネットショップなどで購入可能。 |

| 2.神社・お寺 | 神社やお寺でオリジナルの御朱印帳を授与しているケースもあります。但し、必ず扱っている訳ではありません。事前に「参拝する寺社 御朱印帳」などで検索して事前に情報収集しましょう。また通販・郵送対応をしているケースは希少で、多くは現地授与限定です。 |

| 3.神社・お寺の参道にあるお店 | 清水寺、伊勢神宮、鶴岡八幡宮など有名な寺社、観光客が多い寺社の参道にあるお土産屋・雑貨屋などで御朱印帳を扱っているケースもあります。この場合も事前の情報収集が必須です。 |

| 4.文房具屋・書店・雑貨屋など | 稀に大きめの書店、東急ハンズやロフトなどで取り扱っているケースもあり(要確認) |

個人的にオススメなのは、

2.神社仏閣を巡りながらお気に入りの御朱印帳を見つけたら購入してストックしておく

という流れです。

最初にネット通販がおすすめな理由としては、お気に入りの御朱印帳が一冊は見つかるからです。お気に入りの御朱印帳に書いて頂く「御朱印」は格別ですし、宝物になります。

ネット通販なら全国どこにいても御朱印帳を購入出来ますし、選べるデザインも膨大です。先程『御朱印帳を入手できる場所』で挙げた「3.神社・お寺の参道にあるお店」「4.文房具屋・書店・雑貨屋など」で扱っている御朱印帳もその多くはネット通販で購入可能です。

神社・お寺のオリジナル御朱印帳も素敵なものが多いです。ただデメリットとして基本的に現地での授与(郵送対応なし)がほとんどです。近場なら問題ないのですが、遠方の場合は現地に行く時間・費用などもかかります。

上記の理由から御朱印初心者には「1.ネット通販で最初の1冊を準備」→「2.寺社で御朱印めぐりしながら、お気に入りの御朱印帳を見つけたら購入する」という流れがオススメです。

「神社」「お寺」に参拝する

お気に入りの御朱印帳を準備したら、寺社にお参りに行きましょう。その際、参拝する寺社で御朱印が頂けるかどうか、受付時間などを公式サイトやSNSなどで調べておきましょう。

寺社に参拝する際の作法については信仰上の理由で様々な作法があります。「これが正解!」といったものはありませんが、一般的マナーを抑えておけば大丈夫です。

詳しくは↓の記事で書いてますのでチェックしてみてください。

授与所(納経所)に行く

お参りを済ませたら、いよいよ御朱印を頂きましょう!

御朱印は参拝した証明です。原則、参拝した後にいただきます。混雑対策などで「参拝前に御朱印を預けてください」という指示がある時以外は、それに従えばオーケーです。

御朱印を頂ける場所は、神社の場合は「授与所」or「社務所」、お寺の場合は「納経所」「寺務所」などでいただけます。多くの場合お守りなどを授与している場所か、その周辺にあります。

参拝者が多いお寺・神社では「御朱印はこちら」と書かれた看板があるのですぐにわかるかと思います。

書いて欲しいページを開いて渡す

御朱印をお願いする際は、御朱印を書いて欲しいページを開いた状態で「御朱印いただけますか?」と伝えます。

御朱印帳を開いて渡す理由は、書き手さんがどこに書けば良いのか解らず迷ってしまうのを防ぐ為です。

静かに待つ

また、許可なく写真を撮ったり動画を撮ったりするのも控えましょう。書き手さんの”達人的な筆さばき”を見ていると、撮りたくなる気持ちもわかりますが、どうしても撮りたい場合は必ず一声かけましょう。

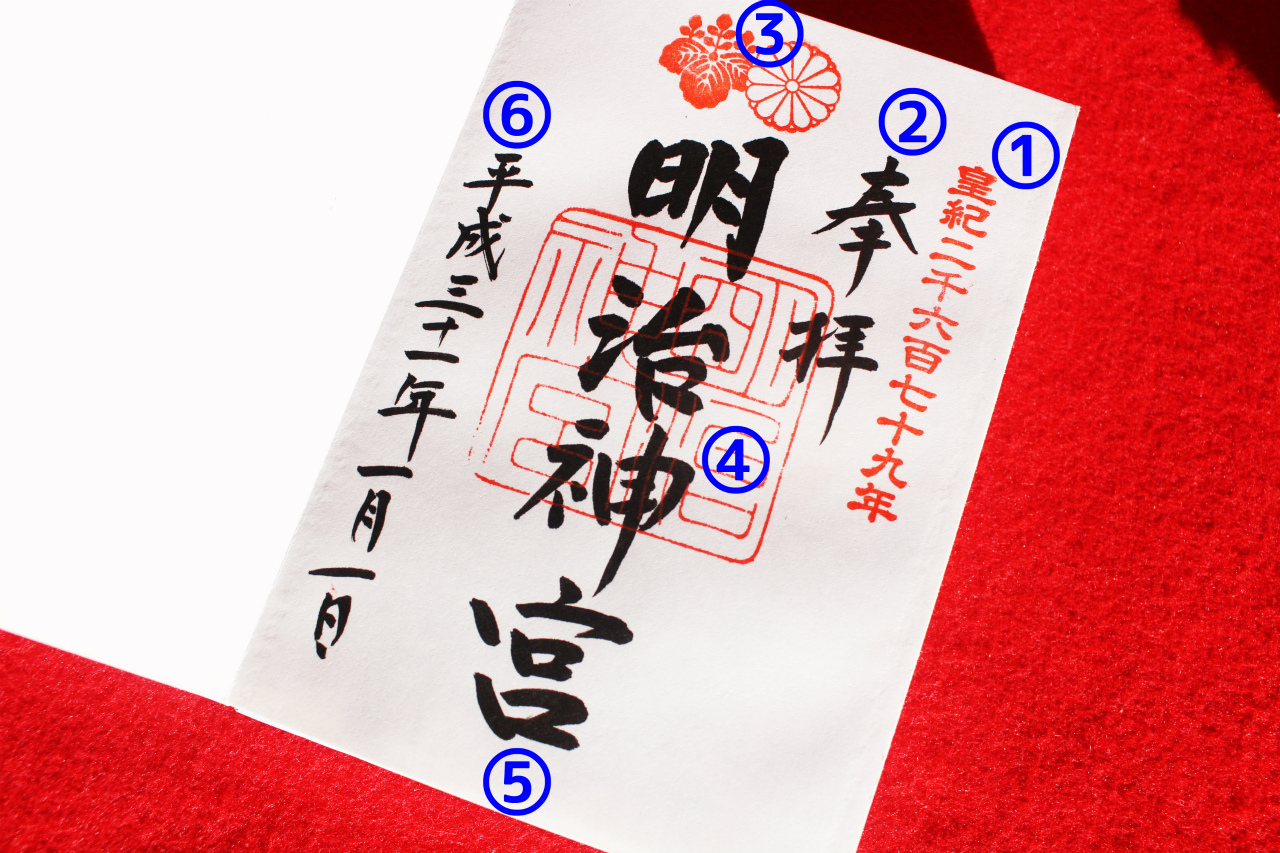

両手で受け取ってお礼を伝える

一般的に御朱印は「神さまや仏さまの分身」とされる神聖なもの。両手で受け取り、「ありがとうございました」とお礼を伝えましょう。

ちなみにこの記事ではあえて伝わりやすい単語を使っていますが、正式には「御朱印を頂くこと=拝受する(ありがたく受け取る)」という言葉を使います。

お釣りがないようにして御朱印代を支払う

御朱印を書いて頂いたら、御朱印代を納めます。

御朱印代は神社では初穂料、お寺では志納料などと呼ばれます。

| 御朱印代 | 一言メモ |

| 300円 | 以前は300円が一般的でしたが、御朱印ブームによる書き手さん不足などの理由もあり「300円→500円」になった所が多いです。 |

| 500円 | 2023年時点で最も一般的な金額が500円です。 |

| 600~1000円 | 御朱印帳の両面(2ページ)で頂ける御朱印の場合。1ページ300~500円×2=600円~1000円 |

| お気持ち(志納)形式 | 「金額はお気持ちで(御志納)」というケース。

一般的な相場である「300円」、もしくは「500円」で問題ない。もちろん、実際にいくらお支払するかは「あなたのお気持ち次第」 |

御朱印代金についての詳細はこちら

詳細は【御朱印マナー】絶対に守りたい3つのポイント&頂く際のルールに書きましたが、御朱印を頂く際はお釣りが出ないように準備しておくのがマナーです。

特に注意したいのは「お気持ちで」形式の小銭切れ・・。「お気持ちで」形式の場合は、原則、出したお金が代金です。お札を出してお釣りを要求するのは、ちょっとスマートではないですね・・汗

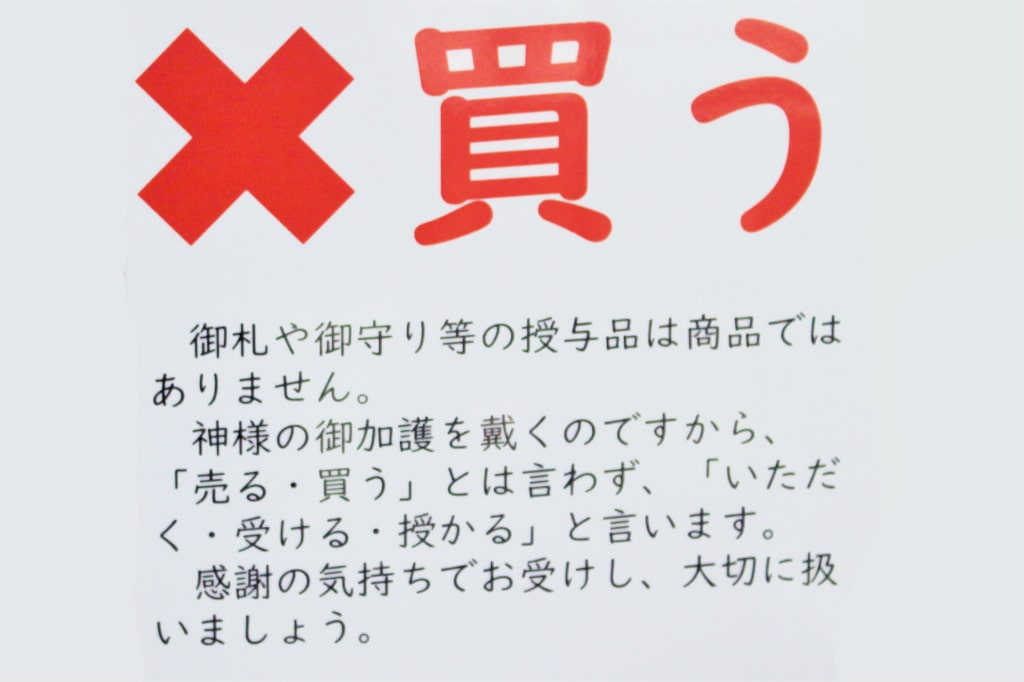

また御朱印は「お金を支払って購入する商品」ではなく、「奉納金」「寄付」と同じ意味合いになります。

「御朱印を買う」「いくら」「値段」という言葉も使われませんし、「御朱印ゲット!」などといった表現を使っていると注意される可能性も・・。

番外:「御朱印帳を忘れた」時はどうする?

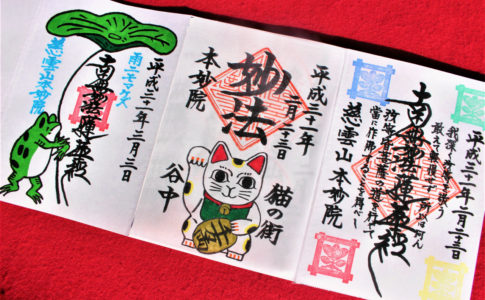

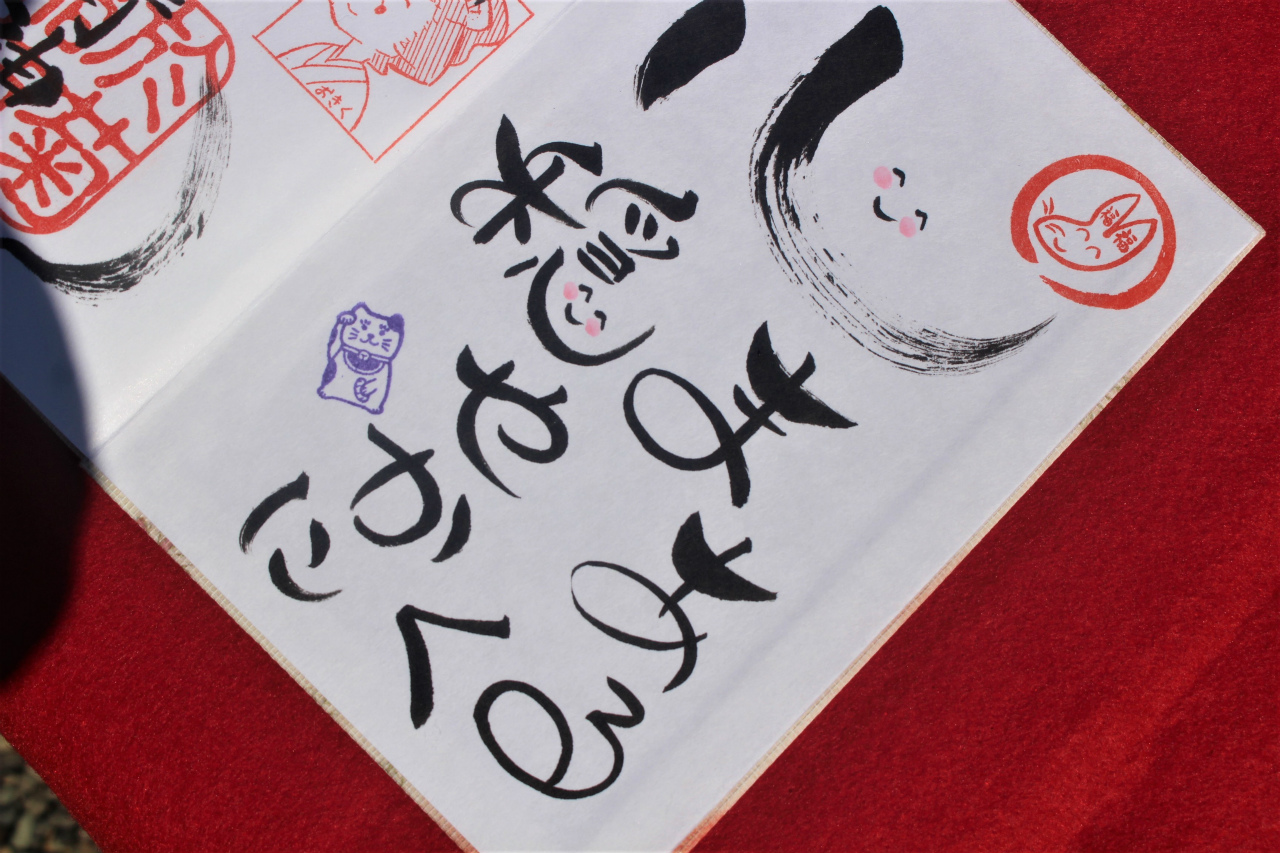

書き置きの御朱印(半紙)とは、あらかじめ御朱印が書かれた状態の和紙のこと。御朱印帳を忘れてしまった場合や、寺社側で御朱印の書き手さんが不在のケースや、神事・仏事などで多忙な場合などは、書き置きの御朱印を頂けます。

書き置きの御朱印(半紙)とは、あらかじめ御朱印が書かれた状態の和紙のこと。御朱印帳を忘れてしまった場合や、寺社側で御朱印の書き手さんが不在のケースや、神事・仏事などで多忙な場合などは、書き置きの御朱印を頂けます。

御朱印を頂ける場所(授与所、納経所)で、「書き置き(半紙)の御朱印を頂けますか?(ありますか?)」と聞けば一発で伝わります。

まとめ

最初に御朱印を頂く場合は、ちょっとドキドキしますよね!

ただすぐに慣れると思うので、行きたい神社仏閣があるなら御朱印の有無を調べて、まずは一歩踏み出してみましょう!

とても、心が綺麗になる!